√70以上 江戸時代 鏡台 336958

江戸時代の情緒豊かな1シーンを描いた美しい手ぬぐい 絵手ぬぐい「鏡台」/かんざし 江戸時代 芸者 舞妓 椿 /赤 白江戸時代 に活躍した 「絵鏡台合かゞ身」(えきょうだいあわせかがみ)は、うちわに描かれたシリーズ物のはめ絵で、もっとも有名な「猫, しゝ・みゝづく・はんにやあめん」のほか「えびす・大黒・布袋」、「牛若丸・弁慶」という作品が確認されています。 本来は表と裏、2 江戸時代になると一般にも普及し、食器など日用品の塗料として身近な素材となっていきました。 庶民の日常使いの化粧道具にも多く用いられています。 本展示では、大名が姫君の婚礼道具としてあつらえた豪華な化粧道具や庶民用鏡台など、漆で装飾された化粧道具や髪飾りを、当時の化粧風景を描いた浮世絵とともにご紹介します。 橘唐草紋散婚礼化粧道具

それぞれの眉メーク ポーラ文化研究所

江戸時代 鏡台

江戸時代 鏡台-和家具 元来日本は、ノーファニチァーの生活であり、庶民に家具といわれるものが広まったのは、江戸時代、もしくは大正時代に婚礼家具が一般的になってからと思われます。 和家具の名前の検索は、索引をご利用ください。 座 ・ 卓 ・ 棚 ・ 箱京阪地方/木 *明治時代の町家の雛道具(黒漆塗り金蒔絵)大名道具をまねたミニチュア(上段に鏡台と歯黒道具) 江戸時代には、女性の口元を見れば未婚か既婚かがすぐに分かりました。 一般に、結婚を決めた女性は「貞女二夫にまみえず」のしるし

博物館情報庫 関西大学博物館

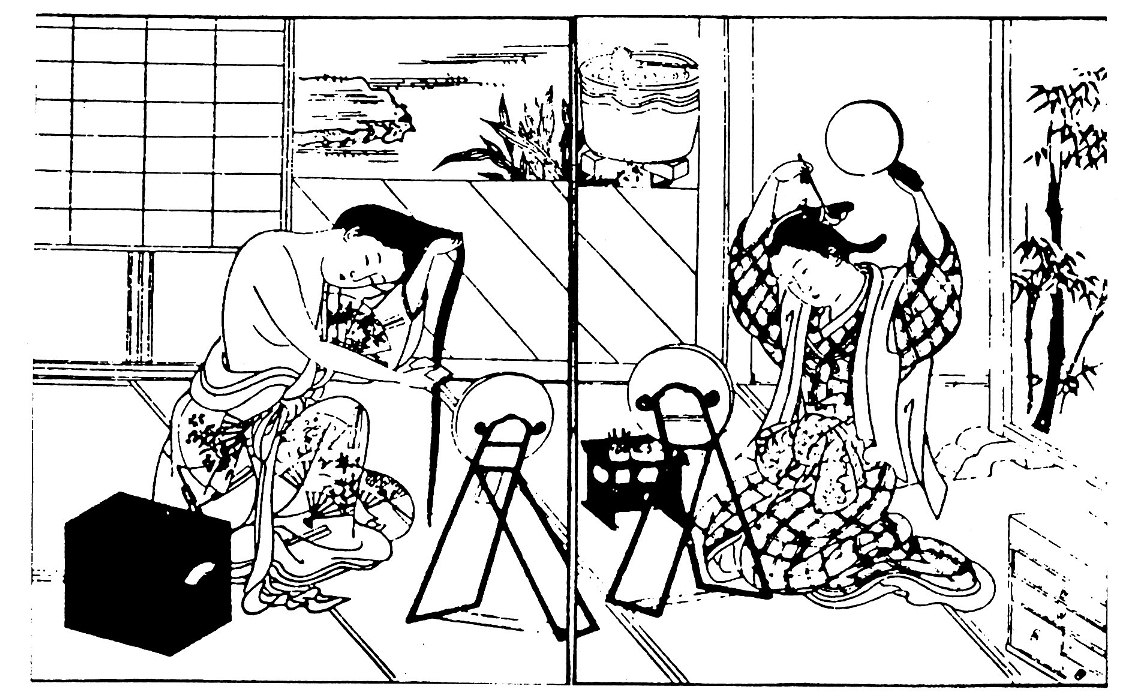

日本最大の婚礼調度 ―さちぎみ様のお嫁入り― 210 (金) ~ 49 (日) 関白近衛家の養女・福君(さちぎみ)(10~40)が天保7年(16)、数え17歳で尾張徳川家11代斉温(なりはる)に嫁いだ際の婚礼調度は、両家の家紋と菊の折枝を散らした蒔絵の調度品で平安時代は,貴 族の生活にあわせて調度を完成させた 時代であるのと対照的に,江 戸時代は,庶 民生活を主と した家飾具,す なわち家具が生まれ整った時代と考えら れる平 安時代からの伝統的家具である調 鏡台に肘をついて眉を描いている遊女。肘の辺りに、眉を描くのに使う眉墨がある。 < 前へ 歌舞伎や浄瑠璃で、江戸時代の町人社会を舞台に、市井の人々の義理や人情、恋愛などを描いた作品を「世話物」といいます。 もっと知りたい日本髪 髪型とファッション 庶民 髪型

江戸時代の望遠鏡 江戸中期になると、西洋の天文学を紹介する本も現れ、暦学に限らない一般的な天文学や天文観測が認知されるようになった。 国内で望遠鏡も作られるようになり、その代表的なものが、岩橋善兵衛(いわはしぜんべえ)作の屈折望遠鏡であり、少し年代が下がるが、鉄砲鍛冶師の国友藤兵衛(くにともとうべえ)が作った反射望遠鏡である。 彼らは綾杉地獅子牡丹蒔絵婚礼調度のうち、鏡台 幸阿弥長重作 江戸時代 17世紀 林原美術館蔵 重要文化財お知らせ 江戸時代末期に建てられた、築150年を超えるこの町家が時代衣裳おかむらのお店です。 戸や窓など家の造りもそのままで、時代や日本の文化を肌で感じることができます。 昔映画関係の仕事をしていた頃にいただいた台本、サイン色紙、本物の

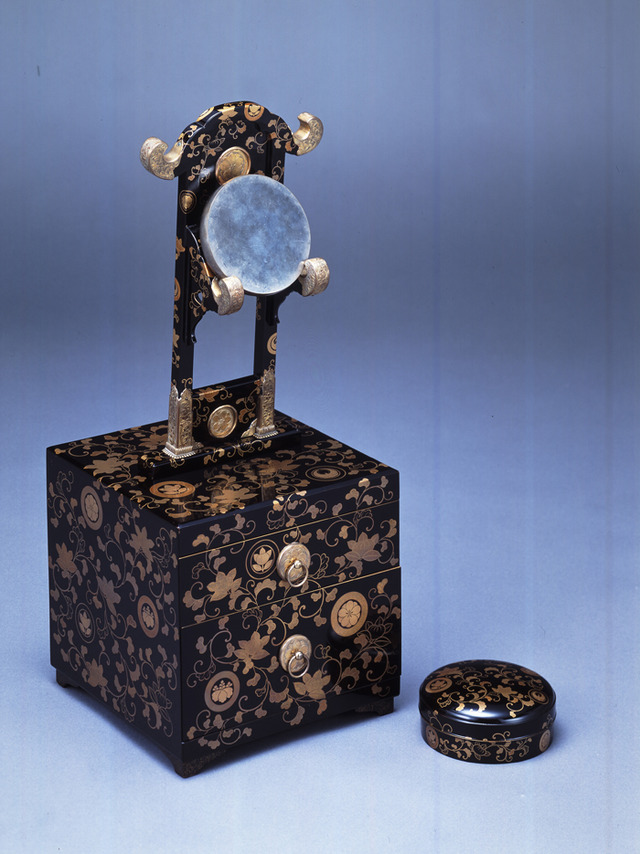

武蔵野蒔絵鏡台 江戸時代後期 商品詳細 祖父の収集品です。祖父のメモから。 コレクション整理での出品です。 武蔵野蒔絵鏡台 江戸時代後期です。 今は町となってしまいましたが かつての武蔵野の様 家紋尽鏡台 江戸時代中期 商品詳細 祖父の収集品です。祖父のメモから。 コレクション整理での出品です。 家紋尽鏡台 江戸時代中期です。 婚礼調度品であったと 思われます。 国内の 博物江戸時代 黒漆に金蒔絵 H670cm W273cm 化粧道具を入れる引出し付きの箱に鏡掛けを付けた箱形の鏡台は、室町時代に生まれた。 貴族の婚礼調度として手箱や盥(たらい)と一揃いで豪華な蒔絵を施した鏡台が作られるようになり、この形式は江戸時代まで続く。

鏡台とは コトバンク

柄鏡 えかがみ 京都国立博物館 Kyoto National Museum

江戸時代の女性たちは、現代を生きる私たちと同じように様々な道具を使いながらメークを行っていました。 そしてその道具の見た目も、好みのものを選んで使用していたようです。 前回ご紹介した、江戸時代のベースメーク「白粉」(おしろい)。 白粉は紙製のパッケージ「白粉包み」に入って販売されていました。 その銘柄は様々なものがあり、上等な高級江戸指物 「指物」とは、外側に組み手を見せず、金釘(かなくぎ)も使わずに組み立てられた木工品のことです。 指物の名の由来は、木と木を「さし合わせる」からとも、「物さし」を駆使するからともいわれています。 指物の歴史は平安時代(794~1185/1192年)の宮廷文化までさかのぼることができ、当時は大工により作られていました。 専門の指物師が江戸時代・17世紀 a 団扇持美人に子供 1枚 鳥居清経筆 江戸時代・18世紀 a 行灯と団扇を持つ美人 1枚 石川豊信筆 江戸時代・18世紀 a 稗蒔を持つ娘 1枚 鳥居清満筆 江戸時代・18世紀 a

江戸 古鏡の値段と価格推移は 51件の売買情報を集計した江戸 古鏡の価格や価値の推移データを公開

Kumasfactory お散歩スナップ2867

能面・能装束に見る能の表現 ―女性の風姿― / 本館 9室 09年9月15日(火) ~ 09年11月8日(日) 唐織 紅緑段御簾色紙短冊萩模様 江戸時代・18世紀 能の多くは、中世に生きた人々の悲劇的な境遇の心の内奥を詩的に唄いあげています。 人々の生活の中江戸時代 「鏡台に守を掛ける、梛の葉、鴛鴦の羽・・」 伊豆権現の神木梛の木がでてくる。 熊野速玉大社の神木の梛の木である。 鏡のお守り。 上記伝承の4例が伊勢神宮関連であり、蛇との繋がりが強調されるならば 三輪山との共通が考えられる。 次に池に鏡を沈める祭祀があったようです江戸時代17世紀 松橘蒔絵鏡台 徳川美術館 江戸時代18世紀 松竹蒔絵櫛台 徳川美術館 江戸時代18世紀 菊折枝蒔絵旅櫛箱 徳川美術館 江戸時代18世紀 源氏物語図屏風 土佐光起筆 福岡市美術館 江戸時代17世紀 向鶴紋散牡丹唐草蒔絵調度 国(文化庁保管) 江戸時代18

鏡台について レトロ雑貨のブログ

ミニ企画展 鏡 3 豊富郷土資料館のブログ

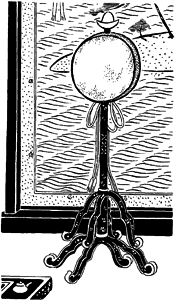

江戸時代の庶民が使っていた鏡台は、 このような木製の箱型鏡台が一般的でした。 当時の鏡は、持ち手のついた柄鏡(えかがみ)で、 鏡箱といわれる、鏡の形の箱に入れたまま、 図版にあるように、鏡掛けにかけて使っていました。江戸時代の婚礼道具 「初音の調度」について Marriage Furniture in the Period of Edo A Study of "Hatsune Chodo" 浅 見 雅 子* Masako ASAMI I はじめに 「初音の調度」は,寛 永十六年(1639年)9月22 日, 三代将軍徳川家光の長女,千 代姫が尾張の第二代藩主徳

江戸 古鏡の中古 未使用品を探そう メルカリ

明治時代の化粧の風景 鏡台と化粧品 鏡も化粧品容器もガラス製に変わっていきます 化粧の日本史ブログ By Yamamura

江戸時代家紋付き鏡台 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

漆の化粧道具 江戸時代を中心に ポーラ美術館

江戸時代の女子はメイクや化粧を楽しんでいた コスメがあったって本当 おしゃれ事情を解説 和樂web 日本文化の入り口マガジン

楽天市場 江戸時代 ドレッサー 鏡台 収納家具 インテリア 寝具 収納の通販

メルカリ 江戸時代の古鏡 藤原吉重 アンティーク コレクション 9 000 中古や未使用のフリマ

鏡台とは コトバンク

鏡台 ドレッサーの専門店 鏡台屋かなお

美術品 花 江戸時代 大名 武家調度品 黒地金蒔絵御家紋鏡台 化粧道具 鍍金毛彫竹輪に九枚笹紋金具 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

アンティーク家具 古民具 骨董 上手物 豪華な蒔絵が施された鏡台 鏡架け 化粧台 小引き出し ラフジュ工房

学芸の小部屋 色絵 花文 油壺 戸栗美術館

静岡家具の歴史 静岡県家具工業組合

用語解説 和鏡わきょう 桃象の観劇書付

赤から白 肉色に変わった 化粧 レトロ雑貨のブログ

過去の展示 西脇館 コヤノ美術館

美術品 侍 江戸時代 本蒔絵 花網文 鏡立 古鏡台 松竹梅唐草蒔絵 古鏡箱 柄鏡付 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

祝いの粧い から日本女性の美の源流を辿る展覧会 銀座で開催 Photo 7 9 Fashion Headline

東京都渋谷区より鏡台 アンティーク家具の買取り買取実績 杉並区の骨董品 古布 アンティーク着物 出張買取なら呂藝

博物館情報庫 関西大学博物館

浮世絵にみる化粧の風景 鏡台と化粧品 化粧の日本史ブログ By Yamamura

ヤフオク 江戸時代 化粧道具 の落札相場 落札価格

ヤフオク 江戸時代 化粧道具 の落札相場 落札価格

日本玩具博物館

初音蒔絵鏡台 装いの美 大名のおしゃれ 平成26年 特別展 企画展 展示 名古屋 徳川美術館

雛人形のお道具 ヨドコウ迎賓館

楽天市場 02 鏡台 ドレッサー 昭和時代 飾り台 レトロ 中古 骨董 暮らしの古道具 木のもの 古民具 古民家 送料無料除外品 同梱不可 代引き不可 加賀美術店

No 058 江戸時代のくらしと調度 アーカイブズ 福岡市博物館

Q Tbn And9gctxzf7w F7sdd1mk3vriveguqdzkmyuxez 2nqlzfkmww Bzbxj Usqp Cau

静岡家具の歴史 静岡県家具工業組合

メルカリ 古鏡 江戸時代 加賀田河内守 藤原 鶴亀 縁起物 時代物 工芸品 アンティーク 4 600 中古や未使用のフリマ

初音蒔絵鏡台 国宝 初音の調度 日本一の嫁入り道具 平成27年 特別展 企画展 展示 名古屋 徳川美術館

ニッポン化粧ヒストリー第6回 口紅は金と同じ値段だった 浮世絵から紐解く江戸時代の化粧道具 Miraibi

日本玩具博物館

1000年の恋 ニューヨーク引きこもり たま に外出

Q Tbn And9gcrd1c1ctyvb8awzpwrhw9xbxo9igq4lcazztepsrkojl7ykjbde Usqp Cau

1

ヤフオク A 家紋尽鏡台 江戸時代中期 漆器 蒔絵 婚礼調度

姿見 江戸指物 ドレッサー ミラー 鏡台 江戸指物協同組合 通販 Creema クリーマ ハンドメイド 手作り クラフト作品の販売サイト

ヤフオク 江戸 鏡台の中古品 新品 未使用品一覧

べんきょう机 鏡台 ドレッサーの歴史

江戸時代の折りたたみイス 歴史 文学研究家 作家の部屋

時代家具 江戸期鏡台化粧台 漆器鏡掛 小箪笥道具箱 古鏡和鏡3枚 藤原光長 天下一藤原重永 光政作 その他 売買されたオークション情報 Yahooの商品情報をアーカイブ公開 オークファン Aucfan Com

化粧道具の装飾文様 彩る 寿ぐ 願う ポーラ美術館

静岡家具の歴史 静岡県家具工業組合

ニッポン化粧ヒストリー第6回 口紅は金と同じ値段だった 浮世絵から紐解く江戸時代の化粧道具 Miraibi

江戸時代のお化粧アイテム ポーラ文化研究所

秋草蒔絵鏡台 コレクションデータベース サントリー美術館

佐竹史料館企画展 江戸時代のお姫様 開催のお知らせ 秋田市役所 マチパブ モバイル

それぞれの眉メーク ポーラ文化研究所

柄鏡 上田市立博物館

楽天市場 江戸時代 ドレッサー 鏡台 収納家具 インテリア 寝具 収納の通販

浮世絵をよみとくトークイベント 江戸美人のよそおい ポーラ文化研究所 参加無料 Peatix

拝見 江戸時代の工芸を代表する蒔絵の名品 洋館 旅 美術館めぐり 現代研究ブログ

江戸時代の女子はメイクや化粧を楽しんでいた コスメがあったって本当 おしゃれ事情を解説 和樂web 日本文化の入り口マガジン

博物館情報庫 関西大学博物館

東京国立博物館 トーハク

漆の化粧道具 江戸時代を中心に ポーラ美術館

化粧水は手作りも ポーラ文化研究所

ヤフオク 江戸 鏡台の中古品 新品 未使用品一覧

江戸期 鋳銅製 丸柄鏡1面 金蒔絵 松竹に鶴と蝶の図 引き出し付き鏡台 一式 和鏡 検 金峯山古鏡翡翠勾玉縄文土偶 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

第6回 傾城江戸方格 う 水道橋 丁子屋内唐歌 渓斎英泉 当世美人合 町藝香蝶楼国貞 歌川国貞 ブログの森

ぱっちり二重は見苦しい 江戸の流行メイクを徹底検証してみたら 和樂web 日本文化の入り口マガジン

時代家具 江戸期鏡台化粧台 漆器鏡掛 小箪笥道具箱 古鏡和鏡3枚 藤原光長 天下一藤原重永 光政作 その他 売買されたオークション情報 Yahooの商品情報をアーカイブ公開 オークファン Aucfan Com

蒔絵 鏡の値段と価格推移は 86件の売買情報を集計した蒔絵 鏡の価格や価値の推移データを公開

花柳勲麿 1306isamaro Twitter

柄鏡と吉祥文 戦災を乗り越えた幸せの文様 和歌山県立博物館ニュース

戦国武将や大名家ゆかりの美術工芸品 2 5 企画展 武家の美術 より 公益財団法人 本間美術館 山形県 酒田市

漆の化粧道具 江戸時代を中心に ポーラ美術館

常設展 紅ミュージアム 株式会社伊勢半本店

鏡台 Himorogi文化財wiki

菊折枝蒔絵鏡台 日本最大の婚礼調度 さちぎみ様のお嫁入り 平成29年 特別展 企画展 展示 名古屋 徳川美術館

柄鏡 えかがみ 京都国立博物館 Kyoto National Museum

江戸時代 朱漆塗 金蒔絵 時代鏡台 鏡掛 検柄鏡古鏡銅鏡化粧台 その他 売買されたオークション情報 Yahooの商品情報をアーカイブ公開 オークファン Aucfan Com

おうちミュージアム 解答編 株式会社伊勢半本店

ミニ企画展 鏡 3 豊富郷土資料館のブログ

江戸 古鏡の中古 未使用品を探そう メルカリ

ヤフオク A 橘蒔絵鏡台 江戸時代 漆工 婚礼調度品 化粧道

ヤフオク 化粧道具 時代 アンティーク コレクション の落札相場 落札価格

源氏蒔絵鏡台および内容品 ジャパンサーチ

戦国武将や大名家ゆかりの美術工芸品 2 5 企画展 武家の美術 より 公益財団法人 本間美術館 山形県 酒田市

1

鏡台の値段と価格推移は 2 446件の売買情報を集計した鏡台の価格や価値の推移データを公開

ヤフオク 江戸 鏡台の中古品 新品 未使用品一覧

ニッポン化粧ヒストリー第6回 口紅は金と同じ値段だった 浮世絵から紐解く江戸時代の化粧道具 Miraibi

01年 過去の企画展 展示案内 資生堂 企業資料館 資生堂グループ企業情報サイト

ブログの森 浮世絵で見る江戸の化粧アーカイブ

ブログの森 浮世絵で見る江戸の化粧アーカイブ

常設展 紅ミュージアム 株式会社伊勢半本店

鏡台 蓬莱文 文化遺産オンライン

和家具

葵紋松竹唐草蒔絵婚礼調度 鏡台 文化遺産オンライン

柄鏡 えかがみ 京都国立博物館 Kyoto National Museum

秀逸厳選美術品 慶應 江戸時代 蝋色竹蒔絵御鏡台 五三桐紋 と化粧道具 下がり藤蒔絵御耳盥 化粧道具揃 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

漆の化粧道具 江戸時代を中心に ポーラ美術館

おうちミュージアム 解答編 株式会社伊勢半本店

江戸期 鋳銅製 丸柄鏡1面 金蒔絵 松竹に鶴と蝶の図 引き出し付き鏡台 一式 和鏡 検 金峯山古鏡翡翠勾玉縄文土偶 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

江戸 古鏡の値段と価格推移は 51件の売買情報を集計した江戸 古鏡の価格や価値の推移データを公開

コメント

コメントを投稿